Di Fabio Gagliano

L’Italia di oggi, l’Italia pandemica, è una società che cerca ancora il suo sistema di governo. La ricerca si annuncia né breve né facile. Finché dura, resteremo un paese in bilico fra due repubbliche: la prima che non muore e quello che dovrebbe venire dopo ma che non si decide a nascere (chiamato in un primo momento seconda repubblica e ora terza). Dunque i residui del vecchio regime continueranno a intrecciarsi confusamente con le anticipazioni del nuovo, come accade in tutte le transizioni. C’è di buono, stavolta, che l’oggetto della ricerca riguarda una forma di governo in cui l’intera società nazionale possa rispecchiarsi. Non come nel 1946, quando l’unità politica del popolo italiano era rotta e due «popoli», tra loro nemici, costruivano una repubblica dove si viveva da separati in casa, ognuno lottizzando la propria parte di dominio, in attesa di appropriarsi dell’altra.

Molti analisti politici hanno detto che la prima repubblica è stata una tregua all’interno di una guerra civile. Non guerreggiata ma fredda, solo perché fredda è stata anche la guerra tra i due grandi blocchi ideologici e militari che hanno dato la loro impronta al pianeta alla fine di millennio scorso. Finiti i blocchi, è finita la divisione tra gli italiani e, di conseguenza, il suo corrispettivo istituzionale: la repubblica dei partiti. La quale ha avuto molti torti e il grande merito di aver consentito al dinamismo di una società vitale di dispiegarsi, nonostante l’immobilismo del sistema politico.

I torti, passati al vaglio della necessità storica, troveranno probabilmente comprensione nelle generazioni future. C’è una ragione per tutto. Anche per il degrado delle istituzioni e dei gangli della società civile, ridotti a cinghie di trasmissione degli interessi partitocratici. Anche per la corruzione diffusa da un sistema di potere imputridito in una stagnazione senza ricambio. Perfino per la proliferazione di poteri criminali o occulti, spesso tollerati e talvolta usati negli intrecci della politica di malaffare. Capita, nella vita dei popoli, che feudatari e briganti si accampino tra le rovine della sovranità e se ne dividano le spoglie. Finché viene il momento che i popoli si riappropriano della sovranità e ricostruiscono lo Stato.

In questi anni, pur tra molti errori e anche molto orrore, la società italiana è cresciuta nel benessere, ma non ha imparato a essere libera e si è maggiormente unita nelle aspirazioni e negli stili di vita dei paesi occidentali dominati dal consumismo.

Ma che Italia era quella che si apprestava a vivere la sua storia repubblicana? A conti fatti, il disastro della guerra presenta due sorprese. Buona la prima: il paese e meno distrutto del temuto. Cattiva l’altra: il trattamento che ci è riservato dai vincitori è peggiore del previsto. Nell’inventario delle devastazioni belliche, il settore dell’alimentazione guida la classifica. Rispetto all’anteguerra, il numero delle bocche da sfamare è cresciuto (nel ’45 gli italiani sono 45 milioni, da 43 milioni che erano net ’38), mentre la produzione di carne è diminuita del 75%, quella di zucchero è praticamente azzerata, il raccolto di grano è sotto il livello di sopravvivenza per 20 milioni di quintali. C’è scarsità di alloggi, falcidiati dai bombardamenti aerei sulle citta, che hanno provocato 64 mila vittime, sconvolto le vie di comunicazione, annientato i trasporti. La flotta mercantile e andata a picco al 90%.

Tuttavia le fabbriche sono quasi intatte, avendo perduto uno scarso 10% della capacità di produzione. Sotto questo aspetto i nostri concorrenti europei se la passano peggio di noi, sebbene per gli approvvigionamenti delle materie prime (come carbone e petrolio) dipendiamo interamente dal benvolere degli Alleati. Il danno economico complessivo delle distruzioni belliche è stimato in 3200 miliardi di lire, corrispondenti a circa tre volte il reddito nazionale annuo di prima della guerra. La sentenza degli esperti, chiamati a consulto, è che occorreranno dieci anni per rimettere in sesto il paese e riportare il tenore di vita degli italiani al livello, non eccelso, del 1938. Il reddito delle famiglie è dimezzato, l’inflazione galoppa e la borsa nera impazza. È frequente il sospiroso riferimento a «quanto si stava meglio, quando si stava peggio». In realtà, i tempi della ripresa sono motto più rapidi e il traguardo è raggiunto in cinque anni. Merito degli italiani, che hanno fretta di lasciarsi il passato alle spalle e prendono le difficolta per il verso giusto. Cioè con una gran voglia di lavorare e la rivelazione di una capacità di iniziativa che stupisce gli osservatori stranieri. Come la scrittrice americana Mary McCarthy, che ricorda così il suo viaggio nell’Italia del ’46: «Si respirava un’atmosfera motto eccitante. Tutto era fresco, come se l’Italia fosse stata conservata in una ghiacciaia dal fascismo e improvvisamente tirata fuori». Ma va detto che la vitalità degli italiani trova alimento negli aiuti americani. Solo quelli distribuiti, un po’ a casaccio, nel periodo dell’amministrazione militare, ammontano a un paio di miliardi di dollari. Importante sul piano economico, l’aiuto americano è decisivo anche su quello psicologico. Nel dopoguerra, lo scombussolato capitalismo italiano scopre, negli americani, un potente protettore che lo rassicura nei confronti dei pericoli di esproprio proletario e mette un freno alle incursioni dell’imperialismo economico britannico. Un poco per volta ci si convince che la disfatta militare non ha portato l’Italia tra la deriva in un sistema socialista e quella in un’economia agricolo-artigianale. Gli stessi industriali che consideravano inevitabile ritirarsi dai mercati per non intralciare i prodotti americani, o consegnare le loro aziende ai vincitori, si rendono gradualmente conto che il principio della libera concorrenza vale per tutti e che il destino liberaldernocratico dell’Italia è frutto della Seconda guerra mondiale.

Ma del medesimo destino storico fanno parte anche l’addio al sogno di grandezza nazionale e le umiliazioni di un trattato di pace non negoziato, imposto dalle potenze vincitrici. La classe politica antifascista si vede presentare senza sconti il conto molto salato della guerra perduta dall’Italia fascista. Non se lo aspettava e ne rimane sconvolta.

Il trattato di pace è firmato il 10 febbraio ’47 a Parigi e ratificato il 31 luglio dalla Costituente con 262 si, 68 no e 80 astenuti. La ratifica, a grande maggioranza, non rispecchia il dramma di quella decisione. Tutti i grandi vecchi del prefascismo, da Nitti a Croce, da Sturzo allo stesso Nenni si oppongono alla ratifica. Vittorio Emanuele Orlando attribuisce a «cupidigia di servilità» la rassegnazione a una «pace disonorante». Il presidente De Nicola appone la controfirma come certificazione notarile, rifiutando ogni corresponsabilità. Ma firmare bisogna, poiché gli americani lo vogliono e rifiutarsi implica una scelta di isolamento internazionale che non possiamo permetterci. De Gasperi s’inchina alla necessita, ma teme il contraccolpo di un’agitazione nazionalista nell’opinione pubblica. Invece gli italiani non si scompongono. Unico gesto di protesta è quello della maestra Maria Pasquinelli che a Pola spara al comandante inglese della piazza, il generale De Winton.

E così siamo giunti a festeggiare i 75 anni della nostra Repubblica. Facciamoci gli auguri.

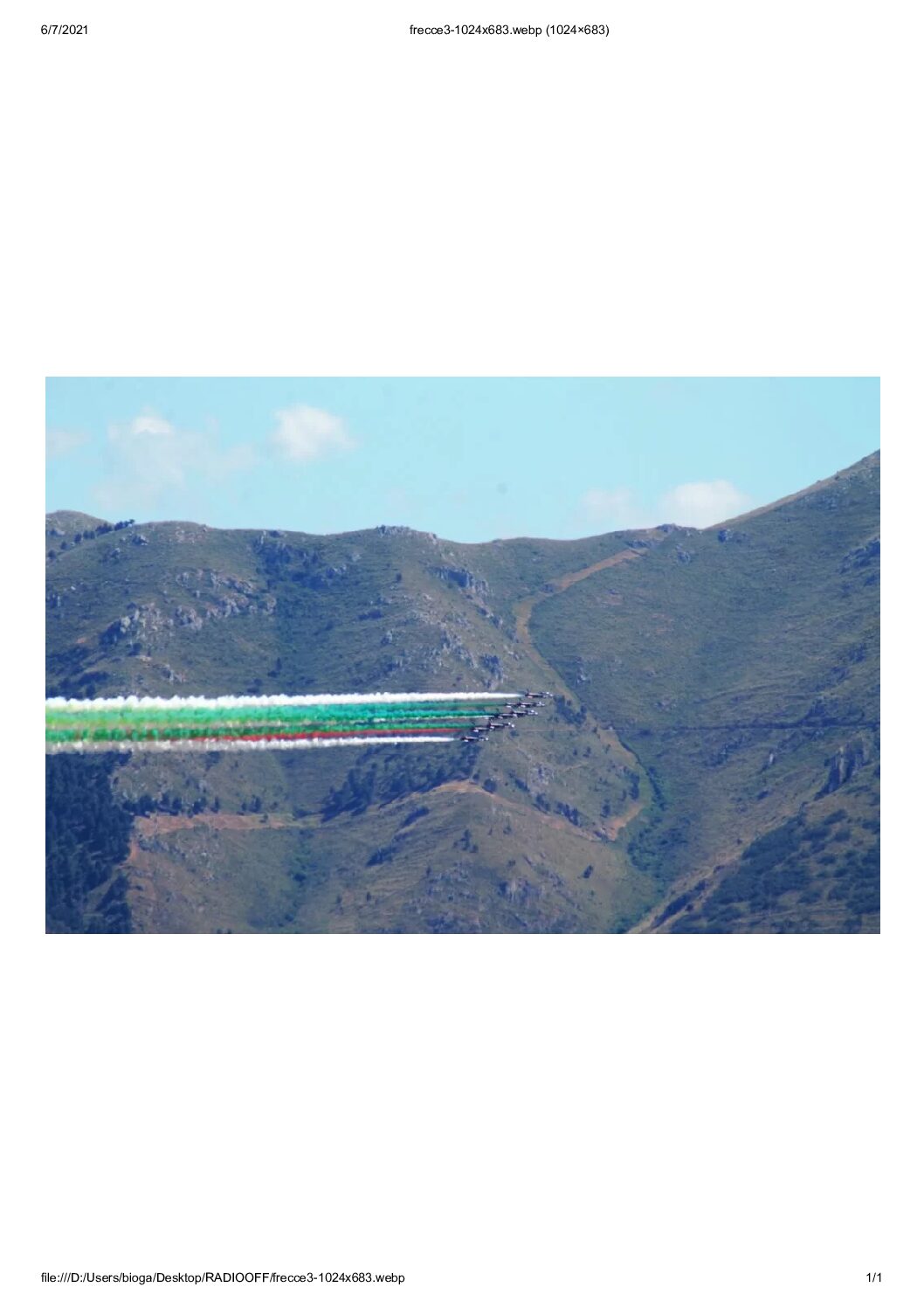

Fotografia dell’autore